流星群とは?

しし座流星群は、1998年2月末のように33.2年毎に太陽に最接近(回帰)する短周期彗星、テンペル・タットル彗星から放出された塵(ちり)が密集した「ダストチューブ」の中を、毎年11月半ばに地球が通過する際に、塵粒子が地球大気と衝突して発光するために起きます。見かけ上しし座の一角からシャワーのように飛び出してくるこの流星群は、西暦902年に中国の古文書に初めて記録されて以来、母彗星が回帰する前後数年間に限って、肉眼で見える流星が一時間当り「数百」も流れる「流星雨」や、数万以上にも上る「流星嵐」をたびたび引き起こしてきました。

科学的に流星が研究されるようになった過去200年間で最も流星をたくさん降らせたのも、1833年、1966年、そして昨年のしし群極大期でした。特に1833年11月に米国上空に出現した大流星嵐の観測から、これらの流星が天空の一角から放射状に出現することが発見されたので、流星の起源は地球の外側にある同一の天文現象であることが解明されました。また出現周期や地球と逆行している軌道などが、次に回帰があった1865年に発見されたテンペル・タットル彗星であると一致したため、流星群の母天体がこの彗星であることが突き止められました。このように、近代科学史において流星群の起源や構造に関する研究は、しし群が大出現するたびに大きく前進してきたのです。

航空機ミッション

私は過去2年間、NASAが主催する国際航空機観測ミッション(Leonid MAC, http://leonid.arc.nasa.gov

)に参加して、米国空軍の科学観測用ジェット航空機に観測機材を積み込んで、1998年には沖縄上空高度約12kmから、1999年には中東〜地中海〜大西洋上空から、しし群の流れ星を追いかけてきました(図1)。

| 図1 Leonid MAC 1999の飛行経路。(図版提供:NASA) |

ハイビジョンの威力

このミッションは各個人に自由な観測をばらばらに行わせるのではなく、それぞれの得意分野や最新機器を持ち寄って、総合的に流星群を理解するのが目標です。そこで日本からの参加者には私のほかに、98年にはしし群のダストチューブによる太陽の散乱光のわずかな増加を捕らえて、世界で初めてダストチューブの断面を測定しようとして神戸大学の研究者が、99年にはグリズムと呼ばれる精密な分光ができる装置を使って流星発光の元となる彗星起源の塵の材料を細かく調べようとする国立天文台・総合研究大学院大学の研究者が、搭乗しました。

私自身はNHKと協力して、NHK技術研究所が開発した、入射する光を増倍させる装置を装着した超高感度ハイビジョンカメラ(HDTV-II)を2台使って、肉眼や8ミリビデオでは捕らえられないほど暗い流星の数や散らばり具合、三角測量の原理を応用した立体観測による軌道の決定、そして紫外線側に感度のあるカメラでの分光観測(これは特に彗星の中に含まれている有機物、つまり私達地球生命のカラダの基本ブロックを検出するため)を行いました。ハイビジョンカメラを科学機器として活用したのは、世界でもこれが初めてです。勿論、その代わりにNHKが製作する科学番組の解説や台本などには、ギブ・アンド・テイクで協力しました。

私達が使った装置は、視野を狭めることなく三十分の一秒のビデオレートで10等級もの暗さの恒星を撮像できます。またデジタル画像のため、情報を劣化させずに自動解析が出来るという利点もあります。これによって、10分の1mmオーダーの微少な彗星塵について、地球上から光学的に検知できるようになりました。なお、こうした小さな塵の数や広がり具合や母彗星の性質を調べるだけでなく、気象観測、環境計測、国際通信、衛星放送、GPS、軍事監視等、今や私達の日常生活に浸透した宇宙のインフラストラクチャである600以上の稼動中の人工衛星を、今後こうした天然の宇宙塵や人工のゴミであるスペースデブリによる超高速衝突の被害から守る対策を講じるための貴重なデータにもなります。

1998年しし群:予測通りの遭遇と予想外の突発ピーク

1998年のしし群は、人類が人工衛星を使った地上生活へのサービスを本格的に行うようになったり、惑星探査機でハレー彗星など、流星の故郷である彗星のその場観測を初めてから最初の大出現の機会でした。そのため、世界各国の宇宙機関、民間・軍事双方の衛星運用団体、そして太陽系科学の研究者達の大きな関心を集めたのです。信用できる研究者は誰でも、過去の観測記録と彗星の軌道モデルから、この年に流星雨が起こる可能性は5割程度で、起きたとしても一時間当り数百から数千程度の割合、と見積もっていました。これは1分あたり数個から数十個見える勘定です。ところが日本のメディアでは「雨の様に流れ星が降る」という過剰な報道が繰り返し流され、極大当日には一種の社会現象にまで発展しました。

果たせるかな、従来の理論によって予測した通り、本来の極大期のピークは、母彗星の軌道が地球の公転面と交差する日本時間11月18日明け方に観測されました。国際流星機構(IMO)がまとめたデータによると、肉眼で見えるしし群流星の出現規模のピークは一時間当り180個ほどの割合でした。これは例年のしし群の十数倍に当るものの、様々に言われていた予測の下限値に近いものです。一方で、マイナス等級の恒星ほど明るく輝く「火球」と、流れ星が消滅した後に淡く光る煙のような「流星痕」、特に数十秒から数十分も明るさが持続する「永続痕」現象が多数出現して、際立った特徴を見せていました。私達のハイビジョンによる観測では、8等級程度の最も暗い流星の存在量は、少なくとも98年のしし群の極大期では、過去に明るい流星のデータから見積もられた量よりも少なく、運用中の人工衛星のどれか一つへ衝突する確率は、1%未満と推算されました。

ところが実は、この本来の極大期の半日以上も前に、火球の割合が極めて多く、立ち上がりから沈静までに一日もかかるような緩やかな上昇カーブを描いた突発的なピークが、1時間当り340程度の規模で出現していたのです。これは従来の理論や観測実績からは、決してメカニズムが説明できない現象でした。そのため、日本ではあたかも研究者が本来のピークの予測まで外したかのような論調の報道が相次ぎました。

1999年しし群:新しい理論でリベンジ

しかし自然は、予期しなかった現象の中にこそ、その秘密を解く鍵を隠し持っていることがあります。98年の突発ピークによって、従来の流星群発生モデルの不完全さが露呈しました。それまでのモデルは、地球軌道と交差するときに流星群を起こすダストチューブは最も新しい母彗星の軌道が一番濃く、そこから遠ざかるにつれてどの方向でも塵の空間密度が減少するという単純な仮定に基づいていました。そのため、予測精度は1日程度であり、出現規模も研究者によって1−2桁のばらつきがあったのです。

そこに全く新しい視点の理論が登場しました。しし群は母天体であるテンペル・タットル彗星は、太陽系内最大の惑星・木星の重力による摂動の影響を受けて、木星の公転周期と整数比をとる5:14の「共鳴」状態にあります(詳しくは吉川さんのバックナンバー記事をご参照ください)。そこで北アイルランド・アーマー天文台のディビィッド・アッシャーと彼の共同研究者は、近日点で放出されたしし群の彗星塵は母彗星と同じ共鳴軌道に入って、少なくとも数百年のオーダーで軌道を比較的安定に保つことができることを見出しました。つまりしし群のダストチューブは、回帰毎に掃き出された塵が、従来考えられていたよりも散らばらずに幾つかの塵雲を形成しており、それぞれ塵雲が地球に衝突する時刻に突発的なピークが発生すると、アッシャーらは提唱したのです。

このように塵雲が局在している不均一な構造として扱う新しいモデルを採用すると、1998年の突発的なピークは、1333年に放出された塵雲が地球軌道と交差したためと説明できます。さらにこのモデルで過去の流星雨極大期の時刻を計算すると、予測精度が実際の観測時刻から15分〜1時間未満のずれしか生じませんでした。そこでこれに従って、1999年の地球は、1966年に米国上空に流星嵐をもたらした1899年に放出された塵雲の中心は通らないものの至近距離をかすめるため、その出現傾向は33年前と似ているが出現規模は前回には及ばないという予報が出されたのです。さあ、後はこの理論を確かめるために、再び航空機に載り込むだけです。

獅子の咆哮

1999年11月13日にカリフォルニア州モハベ砂漠にあるエドワーズ空軍基地から航路を東に取って出発したLeonid

MACミッションは、給油と整備と夜間試験飛行を繰り返した後、ついに16日から3日連続の観測飛行を英国からイスラエルまでの航路を皮切りに始めました。初日にはすでにおうし座流星群が活発に出ており、しし群も前年のピーク前程度の緩やかな高まりの中にあるようでした。160km離れて並行に編隊飛行している二機の観測機の位置をGPSで確認したり無線で通信しながら、空中での三角測量による流星の同時観測も成功させました(図2)。ハイビジョンの前に分光器を取りつけた観測も上々で、後はピークを待つのみでした。

| 図2 Leonid MAC 1999における二機の観測航空機のうちの一機ARIA。(図版提供:米国空軍) |

翌17日深夜。テル・アビブから離陸して最初の一時間は、イスラエルの地上レーダー観測チームと同時観測を行うために上空を旋回しました。その後、一路地中海上を西に向かって飛行しました。ジブラルタル海峡を超えて大西洋上の小島・アゾレス島まで一気に7時間以上飛行するコースを選んだのは、西へ西へと飛び、少しでも日の出を遅らせて観測時間を延ばすためです。世界標準時で18日午前1時40分過ぎ、急激に流星数が増えてきました。二機のうち広角レンズが装着できるハイビジョンに28mmのレンズをつけたところ、映し出されたモニターの映像は、地平線上空の雲に向かって北東の上空から次々と光の矢が放たれているようでした(図3)。この映像や出現数の統計データは、衛星通信を使ってインターネット上でライブ放送されました(図4)。そのため、流星観測用ビデオカメラに繋がった、ロボコップのようなヘッドマウント・ディスプレイを頭部に装着したアマチュア天文家達が、マウスの左右クリックで しし群流星と散在流星を区別して同時自動集計するという「日本野鳥の会」顔負けのシステムが導入されました。しかしさすがの彼らも極大期には、ハイビジョンカメラが映し出す流星の数があまりに多すぎて指の反射神経が追いつかずに、計測不能になったのです。一瞬で数回、1分で150回以上(1時間換算で1万回)ものクリックができる「北○の拳」のような打撃の名手は、そうそういません。

| 図3 1999年しし群のハイビジョン画像の1分合成。今後人類は 「流星雨」 という言葉を聞くと、1833年しし群の版画ではなく、この超高感度ハイビジョンの風景を思い浮かべるようになるでしょう。(5等級より明るいもののみ。28mm、モノクロ、ビデオ1分間コンポジット・トレース処理。オリジナル画像提供:NHK。画像処理:矢野創) |

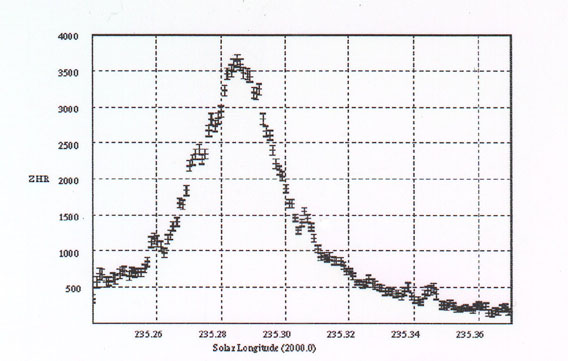

| 図4 1999年しし群出現の割合(図版提供:IMO)。18日世界時2時4分(ア5分)に、ZHR=5000を越えたと報告しています。この時刻は、地球がテンペル・タットル彗星の軌道面を横切った時刻とほぼ一致し、1899年に放出した塵雲と2時8分に遭遇する事を予報していた、アッシャーらの予報時刻とも正確に合っています。 |

その出現数ピークは細かい上下が複数あったものの、18日午前2時頃で、まさにアッシャーらの予報通りでした。ピーク時には瞬きをする間に数個の流星がしし座の顔の方角から飛んでくる様はまさに、風になびく金色の鬣(たてがみ)を持った獅子の、力強い雄叫びを彷彿とさせました。また、私は忙しく計数観測やビデオの制御をしていましたが(図5)、カメラを調整する際に窓越しに直接覗いたその光景で、まるで自分が、今より多くの隕石や宇宙塵がぶ厚い大気に降り注いでいた、40億年以上も前の原始地球にタイムスリップしたのではないかという錯覚に襲われました。そして華やかな火球も含め、その一部始終を捉えたハイビジョンの映像は、もはや研究者の単なる所有物を超えて、人類全体の知的財産として後世に残さなくてはいけないな、と強く思いました(6a,b)。

| 図5 Leonid MAC 1999 FISTA機内でのハイビジョンによる観測の様子。(図版提供:NHK) |

| 図6a、b 超高感度ハイビジョンカメラで撮影された火球から永続痕へ変化する様子。(図版提供NHK、画像処理:矢野創) −大きな画像でご覧下さい− |

その後、流星雨は急速に収まっていき、観測を終えた5時頃にはすでに前日並みの出現規模にまで落ちていました。三日目の観測では突発ピークもなく、アッシャーらのモデルの有効性を確認する結果となりました。今回のしし群観測には、雲の上から予測されたピークを確実に捕らえられる航空機ミッションが最も優れていたことは間違いないでしょう。そしてその成果は、例えば微光流星のちらばり具合とアッシャー理論の整合性の評価や、生命の素である有機物が流れ星として地球にもたらされたなど、これからしばらくの間、例えば1986年のハレー探査が彗星科学にもたらした「革命」に匹敵するような新発見が、次々と報告されることになると思います。その第一弾はこの4月にイスラエルで開かれる国際会議で発表されます。

予言から予報へ

アッシャーらの理論の正しさについて結論を出すには、今後も数年間慎重な観測を続ける必要があります。しかし1999年の観測から判断できる範囲では、かなり有力になったのではないかと思います。勿論、地中海上空でわずか数分の誤差で予測時刻通りに、ちょうど100年前の1899年に放出された塵雲の傍を地球がかすめた時にピークが出たことは重要です。しかし私は、数時間ほどアッシャーらの予測時間はずれていたものの、日本時間の19日明け方にも別の緩やかなピークが出たことも、とても価値ある事実だと思います。なぜなら、この2番目のピークは1998年の突発的なピーク同様に、従来の予測方法では全く分からないピークだったからです。

いずれにしても1999年のしし群は、天文学にとってエポックメイキングな出来事でした。なぜなら、新しいモデルを大筋で実証する観測結果が得られたことにより、私達はようやく母彗星のダストチューブの構造を理解して、これまでジンクスやメディアの憶測に振りまわされてきた「予言」に近かった流星現象が、もはや高い確度と科学的根拠をもって「予報」できる自然現象であることを証明したからです。

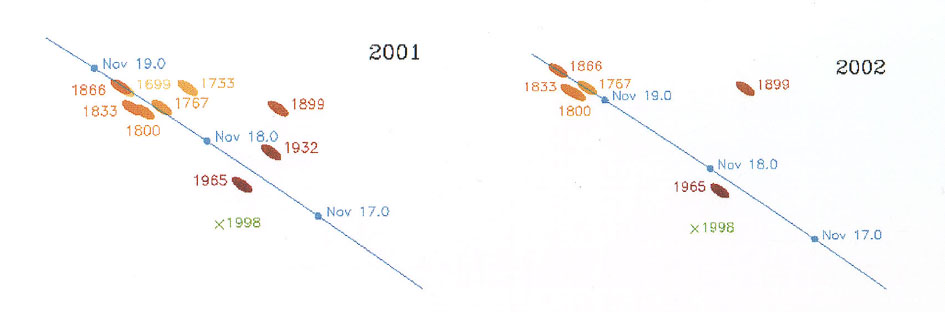

さて、従来のモデルでは、今回の回帰においては、昨年と今年が同程度の流星雨出現の可能性があると考えられていましたが、新しいモデルによると、実は2001年と2002年のほうが有望だということになっています(図7)。2002年は満月であり、観測には流星の観測には不向きですが、2001年は三日月で、しかも極大期の夜に放射点が空高く昇る地域は日本を含む東アジアと予報されています。

| 図7 2001-2002年のしし群の塵雲と地球の軌道の位置関係の予報。互いに近いほどその最短距離になる時刻に多くの流星を降らせると考えられます(図版提供:D.アッシャー他。) |

さあ、皆さんはどうされますか?日食ツアーや彗星観測ツアーがあるのですから、航空会社と旅行代理店が協力して、極大期が期待される地点を夜間飛行してキャビンを真っ暗にするしし座流星群ツアーだって企画されても良いのではないでしょうか?科学観測では観測窓の材質や視野の角度などに厳しい条件がつきますが、一般の方やアマチュア天文家が眺めて楽しむレベルなら、十分に成り立つアイディアではないでしょうか?

エピローグ:流れ星の贈り物

今年のしし群も月明かりが明るいので、科学観測には向きません。しかし、11月の晴天率の悪さを克服できれば、火球や流星痕など、しし群ならではの明るい現象を幾つか楽しむ程度なら、期待して良いのではないかと思います。2001年の観測計画については、4月のイスラエルでの会議で検討しますが、私は今年くらい、海岸に寝転がってホットワインでも飲みながら、仲間と眺めてみたいなと、思っています。

実は、私の誕生日は8月のペルセウス座流星群の極大日です。ですから、子供の頃から毎年、夜中に流れ星を数えながら年齢を重ねることが習慣になっていました。もしかするとそんなちょっとした幸運が、私を現在の太陽系科学の研究に駆り立てたのかも知れません。そう考えると、今回の流星雨がもたらした最大の恩恵は、ヨーロッパ・中近東に将来の惑星科学者の卵をたくさん産み落としていったことでしょう。来年には、日本の子供達にもそんな贈り物が星空から届くことを祈っています。