北沢 のどか/JONA(挿絵)

朝の光をいっぱいに受けた居間。バロックの調べが静かに流れている。コーヒーカップからは挽きたてのキリマンジャロの香りが漂う。分厚い折り込み広告の束をはずして、ゆっくりと新聞に目を落とす・・・。

こんな日曜の朝の情景に憧れながら、まだ一度も経験をしたことがない。それはヘンリ・ライクロフトの世界。「庭で鳥がさえずっているのが聞こえる。その翼のすれ合う音さえ聞こえる。そのきになりさえすれば、こうやって、一日中でもじっとしており、やがて夜の深々とした静けさにひたることも私はできるのである」(ジョージ・ギッシング/平井正穂訳、ヘンリ・ライクロフトの手記、岩波文庫)。ギッシングは異国の地で精神的にも、経済的にも窮状にあえぎながら、心は南イングランドの自由で、静かな田舎の生活を想像して、その中に埋没していった。私も心の中で太陽の光を浴び、ビバルディを聴きながら、とっちらかった部屋のベッドで新聞を開く。ぱらぱらとページをめくっているうちに小さな囲み記事が目に留まった。地球で最初の光合成は「紅色細菌」という見出しで、おおよそ次のような内容だった。

「地球上で最初に光合成を始めたのは紅色細菌だったとする研究を、日米の共同研究グループが遺伝子の解析をもとにまとめた。光合成に必要な色素の合成にかかわる七種類の遺伝子に目をつけ、細菌などの遺伝子データを集めて、スーパーコンピュータで塩基配列のちがいを詳しく調べた。その結果、光合成の能力を獲得したのは紅色細菌のグループがもっとも早く、その後、緑色硫黄細菌や緑色非硫黄細菌、へリオバクテリア、シアノバクテリア、一般の植物という順になることがわかった。紅色細菌は沼や湖などでよくみられる。直径は1マイクロメートル前後、カロチノイドを含み、赤みを帯びている。この紅色細菌が光合成を始めたのは、少なくとも三十億年以上前と考えられる。(朝日新聞、2000年9月8日)」

難しいことはよくわからないけど、三十億年以上前に最初の光合成をした細菌が、今でも沼や湖でよくみられる?

難しいことはよくわからないけど、三十億年以上前に最初の光合成をした細菌が、今でも沼や湖でよくみられる?

生物の世界、いわんや細菌などに関してまったく無知な私にとって、それは本当に驚きだった。光合成を始めたという時期と現在で、その大きさや外見はあまり変わっていないのだろうか。三十億年という長い時間を経ながら、その間に、一方では恐竜や鯨や人間などという、とんでもない生物種を生み出しながら、形、大きさをあまり変化させることもなく、営々と進化を続けてきた。

そうなれば、「人類の時代」とか、少し遠慮しても「哺乳類の時代」などと平気でのたまう人間様に対するグールド先生の痛烈な一言を紹介しないわけにはいかない。

「どうしても全体(現在の地球上に生息する生物全体のこと)を一部で代表させたいなら、一貫した様式を堅持している生命体をこそ讃えるべきだろう。われわれは今、「バクテリアの時代」に生きている。地球は、今を去る三十五億年前、最初の化石‐もちろんバクテリア‐が岩石中に埋め込まれて以来、常に「バクテリアの時代」であり続けているのだ。」(スティーヴン・ジェイ・グールド著/渡辺政隆訳「フルハウス 生命の全容」、早川書房)

人類は生物進化の頂点に立っている、すなわち万物の霊長である。古代、単細胞の原始生物から出発し、バクテリアから水中生物が進化し、魚類が生まれ、やがて陸に上がって両生類、爬虫類となり、しかる後に哺乳類が現れ、遂に知能を持った人類が出現した。子供の時からそう教えられてきた。でもグールド先生によれば、これは生物進化を生命樹という大木で表したとき、その末端の小枝の先にたまたま現れた人類が、その小枝を逆にたどって根本に至る道をもって、地上の生物のこれまでの経過を代表させてしまった、というわけ。要するに人間が自分に都合のいいようにでっち上げた作り話であって、自然を客観的に捉えれば、こんなことにはならない、というのである。

これは日常でもよくある話しね。ある大会社の社長さんが自分の生い立ちを語って、現在の自分があるのはこのような努力を積み重ねてきたからである、というようなことを得意になって、当然のことながら誇張や一部創作も付加してしゃべったりする。それを聞いた人は、出世する人は違う、ああいう努力をすれば自分も同じようになるかもしれない、と納得する。現実はその社長さんよりはるかに努力をしても報われない人の方がはるかに多いのである。

それでは進化って何なのかしら。この「進化」という言葉がそもそもくせ者なのね。何かわかりきったような気がして、日常、気軽に使っているけど、本当はこの言葉が連想させるイメージには、深い背景がありそうな感じがする。とりあえず手近にあった岩波国語辞典で「進化」という語をひいてみる。

「生物が、単純微小な原始生命から、段階的に、複雑多様なものへと変化して来たこと、更に広く、事物が一層すぐれたものに発展すること。」

ついでにもう一つ、有名な広辞苑なる辞書をひもといてみる。

「生物が外界の影響と内部の発展によって、簡単なものから複雑なものに、同種から異種にと、体制を進めて行くこと。」さらに「生物における進化の観念を社会に適用した発展の観念」とある。

ああ、これこそグールド先生の指摘しているところだ。しかし、国語辞典がこう書いたからといって、それを誤りと断定するわけにはいかない。少なくとも現在のところ、この辞書にあるような概念は万国共通、長い歴史的背景を持った社会常識ともいえるものだし、私たちの日常的感覚からしても自然なものである。広辞苑の説明で、最初の「生物が」という語をとってしまって、それ以下を「進化」という言葉の意味とするところ、とすればよいのか。ということになると、後半は削除することになる。しかし、このような国語辞典の記述を是とする研究者もいるかも知れないし、少なくとも過去には大勢いたわけだ。

このような進化の概念は、あまねく世界に浸透している。グールド先生をして、生物進化を考えるとき対象とするのは、「自然界のとんでもない手強さと、われわれ自身が抱える頑なな社会的・心理的習癖が渾然一体となったものなのである。(同上)」と言わしむる所以である。

このような進化の概念は、あまねく世界に浸透している。グールド先生をして、生物進化を考えるとき対象とするのは、「自然界のとんでもない手強さと、われわれ自身が抱える頑なな社会的・心理的習癖が渾然一体となったものなのである。(同上)」と言わしむる所以である。

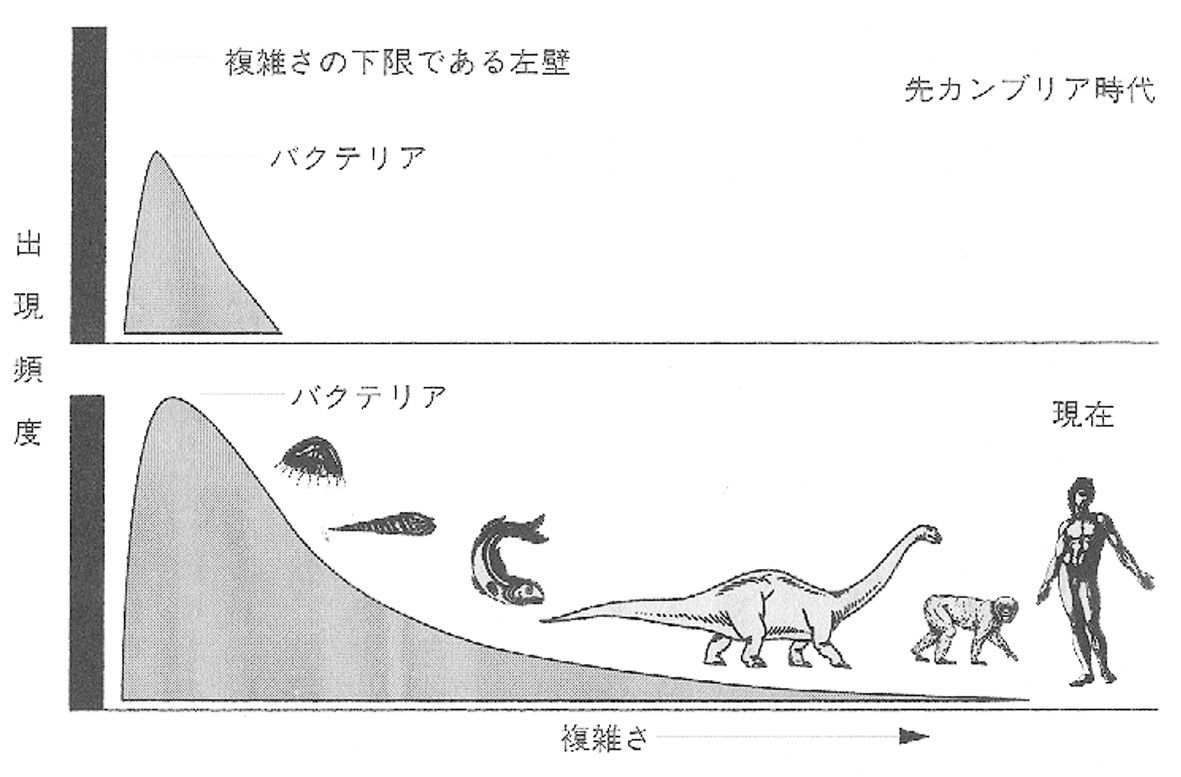

「フルハウス」と題するこの本でグールドは、生物の進化の歴史を客観的に見たとき、進歩、複雑化、大型化という方向性は全く見られないこと、一見複雑化、大型化といった傾向に見られるように感じるのは、現存の生物種を複雑さによってプロットした分布曲線の変位の拡大を曲解しているのであり、実際その極端に広がった先にいる人間をはじめとする動物種は、地上にいる生物全体のごくごく一部を構成しているにすぎない。という考えを、実に隙のない論理で展開している。

それにしても科学啓蒙書を書かして、その緻密さと説得力でグールドの右に出る人を捜すのは容易ではない、といつも感心する。この本を読まれていないと、とても解りにくいことは確かだけど、横軸に複雑さをとった生物の分布曲線のモードは、一番左、すなわちもっとも単純な単細胞生物のバクテリアにあり、数量ともに圧倒的である。その分布曲線の右にのびた先端に人間が位置するわけであるが、その数たるやモードを構成するバクテリアに比べたらネグリジブルスモールというわけだ。その分布曲線の伸び、すなわち複雑化も偶然の結果であり、そこに何らかの必然性が見られるわけではない。複雑化も大型化もせず、営々として進化を続けるバクテリアが地上生物の主流であることは、三十数億年昔から現在まで変っていない。

念のためグールドの名文を引用するば次のようになる。

「それ(進歩こそが進化の定義であるとする意見)に対して私は、生命形態の複雑さの歴史は「変異というシステム全体」の変遷パターンとして考えなければならないと論じることで、誤りを正すつもりである。このように見方を正しく拡張すると、進歩こそが中心をなす推進力で明白なトレンドであるという見方をとるわけにはいかなくなる。なぜなら生物は、最小の複雑さという左壁のすぐ横に位置するバクテリアという存在様式からスタートしたが、それから四十億年近く経過した今も、生物は同じ位置に同じあり様で留まっているからだ。もっとも複雑な生物は、時代と共にその度合いを増大させたかもしれないが、それが位置する狭い右裾を、生物全体の基本的な定義として見ることなどできはしないだろう。一方の端の一滴を全体の豊饒さと混同するわけにはいかない。われわれが右端に愛着を示すのは、自分たちがそこに位置する特異な存在だからなのだろう。」

ということになる。

われわれは、意識的、あるいは無意識的にせよ、自己中心的にものごとを考えるわけで、人間に都合のいい環境はあまねく地上のすべての生物に対しても普遍性を持つと決め込み、「地球環境を守ろう」とか「地球にやさしく」などとのたまう。

「かつて人間は、地球は宇宙の片隅に位置する恒星のちっぽけな惑星にすぎないことをコペルニクス、ガリレオ、ニュートンが明らかにするまでは、自分たちは有限な宇宙の中心で暮らしていると信じていた。それでも人間は、神は自分の姿に似せてユニークな生物を創造するためにそんな片隅の星をあえて選んだと信じることで慰めを抱いていた。ところがそこにダーウィンが登場し、動物界の子孫という地位に人間をおとしめてしまった。それでも人間は、自分たちは理性的な心を備えていることに慰めを見いだしていた。しかし、フロイトは知の歴史の中でももっとも不遜な発言をした。フロイト心理学が無意識を発見したことで、その慰めも壊されたというのだ」(同上)。歴史上で起こった科学革命のたびに、人間の尊大さが色あせていく様子を比喩したものである。

上の文章に少し続けさせてもらうと、・・・それでも、人間は、現在の地上生物を代表するものが人間であるということまで疑うことはなかった。しかし、フルハウスなるこの書物は、いやグールドは、「ホモ・サピエンスは生物全体の代表でも象徴でもない」と高らかに宣言をしてしまったのだ。あなたはどう思いますか。

| 生物は最小限の複雑さという左壁附近から出発し、バクテリアはすぐにもっとも高い頻度を占めるにいたった。生物の複雑さの頻度分布は時間とともにどんどん右に歪んでいくが、最頻度を占めるのがバクテリアであることに変わりはない。(同上) |

ちなみにバクテリアの生息領域は地表や大気中から地下数千メートルにおよび、「大気中の酸素を生産し、土壌中では窒素を固定し、草食動物の反芻を助け、エネルギーを太陽に頼っていない地球唯一の生態系の食物連鎖を構築している。(同上)」ということである。第一、人間はそれぞれ自分の体に莫大な量のバクテリアを居住させ、その恩恵を受けて生きている。従って人間の体は、バクテリアの植民地となっているわけだ。「人間の皮膚1平方センチメートルには何十万個もの微生物(その大多数はバクテリア)がすみついている」のだそうだ。「ブリタニカ百科事典」によると、「唾液一滴中には数百万のバクテリアが含まれている」ということである。もしバクテリアの姿を見られるようなめがねをかけたら、目の前にいる愛しい人の顔も体も、各種のバクテリアがびっしりと覆いつくしているのを見ることになる。それでもあなたはキスをしますか。

それはともかくとして、この仮説に基づいて、過去に起こった生物の大絶滅を考えると、全体的な生物の総数は減るとして、大まかに言って、分布曲線の右(複雑さの増す方向)にのびた部分が切り取られることにはなるが、地球の主要な生物体系にはほとんど影響しないことになる。小惑星の衝突で、あるいは地球温暖化で、あるいは全面核戦争を起こして人類もライオンも魚も、あるいは地上に見られるほとんどの動植物が全部滅んでしまったとしても、バクテリアを中心とする地上の生物体系は、実は微動だにしないの、悔しいけれど。それで何億年かするとまた人類が生まれてくるのかしら。それは前に上げた社長さんの話と同じ。われわれが今あるのはまったくの偶然、とんでもない奇跡。そんな偶然が二度と起こるなんてとても信じられないと、グールド先生は仰ってる。何という冷酷な自然の摂理。進化に方向性を見いだし、人類の誕生を進化の必然的な帰結、という考えに救いを見出そうという気持ちも分からないわけではない。