2025年8月15日 紅山 仁 (コートダジュール天文台)

2025年7月、ニースの我が家は大きな節目を迎えた。昨年8月末に入居して以来、ついに自宅にインターネットがやってきた。Windows 95が誕生した翌年に生まれた私にとって、物心ついたころから手の届くところにインターネットがあり、先進国フランスでインターネットにありつけないとは想定外であった。それでも、ないものはない。入り組んだニース旧市街の我が家では驚くほどに電波が入らない。光ファイバーのケーブルを通すところから作業する必要があった。問題がなければ一回の工事で終わる作業なのだが、そううまくはいかないのがフランスだ。期間にして10ヶ月、インターネット会社2社、技術者の来訪回数は8。紆余曲折を経てインターネットを手に入れた。諦めないことの大切さを身をもって学んだ。なおインターネットが手に入ったら終わりというわけではない。手続きが煩雑が故に過払いとなってしまったインターネット料金の返金を要求するために、インターネット会社の店舗を訪れる必要がある。フランスではこちらが諦めた場合、過払い金は返ってこない。過払いはぜひとも避けたいことの一つだと痛感した。

2025年7月というと待ち望んでいた瞬間がもう一つあった。史上3例目の恒星間天体 3I/ATLAS (C/2025 N1) の発見だ。恒星間天体とはどの恒星系にも重力束縛されていない天体のことで、もっぱら私たちが発見する場合は太陽系外から太陽系に飛来した天体を指すことになるだろう。史上初の恒星間天体 1I/?Oumuamua (オウムアムア、「遠方からの使者」を意味するハワイ語) は私が学部生であった2017年に発見された。その2年後の2019年に2例目の 2I/Borisov (ボリソフ、彗星活動が見られたため発見者 Gennadiy Borisov の名が付けられた) の発見が報告された。この時私は大学院の修士課程1年で、太陽系小天体についての研究を始めて間もない頃であった。当時一緒にゼミをしていた修士課程2年生の先輩との 2I/Borisov に関する雑談を今でも鮮明に覚えている。「どうやら恒星間天体というやつが発見されたらしく、珍しいらしい。何をしたら面白いだろうか。自由に使える望遠鏡時間があるから観測できるかもしれない。太陽系小天体を研究しているのなら何か教えてよ。」というようなことを言われた。当時の自分は恒星間天体の論文を読んだことはなく、何が面白いのかを即答できなかった。先輩の役に立てないもどかしさを感じながらも「太陽系の小天体を研究しているので、太陽系外の天体はわかりません。」という何とも投げやりな返答をしてしまった。その後その先輩と 2I/Borisov の話をする機会はなく、観測が行われたのかどうかもわからない。大学院で太陽系小天体の研究を進めていく中で幾度もなく 1I/?Oumuamua、2I/Borisov に出会った。特に 2I/Borisov の名前を聞く度に、なぜ修士1年の自分は何もできなかったのか、早く次の恒星間天体が発見されないだろうか、と願っていた。3例目が発見されることなく学生生活が終わり、気づけばニースでポスドクをしていた。

すでにバカンスムードに入りつつある2025年7月2日、猛暑で目を覚まし、外の空気を取り入れるために窓を開け、今日も雲ひとつないことを確認する。歯を磨きながら MacBook の電源を入れ、恒星間天体候補発見のニュースが目に入る。一気に眠気が吹き飛び、6年前の先輩の言葉を思い出した。いち早く観測しなければまた後悔することになると思い、すぐさま岡山県にある天文台へ観測を提案した。急遽観測時間を割り当てていただけることになり、来たる観測に備えた。他方で世界中では発見直後 (当日) から追跡観測が開始されたようで、毎日のように「3I/ATLAS」をタイトルに含む新着論文がプレプリントサーバーに投稿された。過去2例の恒星間天体を観測し、筆頭著者として論文を執筆してきたよく知る研究者がいる。彼は今回の 3I/ATLAS 論文も瞬く間に投稿していた。恒星間天体のような特別な天体が発見された際には世界中の研究者がいち早く論文を出版しようと試みる。彼はこれをレースと表現していた。

世界の研究者に比べると早さという点ではやや遅れをとったものの、無事に日本の望遠鏡を用いた観測論文を投稿することができた (8月に入り受理された)。観測がひと段落したあとにはニースの海に行き、体を冷ましながら一連の観測を振り返った。誰がいち早く論文を投稿するかというレースに参加したかったわけではなかったし、今後はこのような形で研究を進めたいとは思えない。ただ世界には今回みたく研究をスピード勝負の競技のように捉える研究者がいるということを身をもって学んだ。確かに今回の 3I/ATLAS のような恒星間天体の場合は観測好機が文字通り今しかないため、いち早く情報が蓄積されることが望ましいのである。この種のレースのおかげでめまぐるしいスピードで私たちの理解が進んだのだ。いずれ先輩に会った際には、胸を張って恒星間天体を観測したと伝えようと思う。

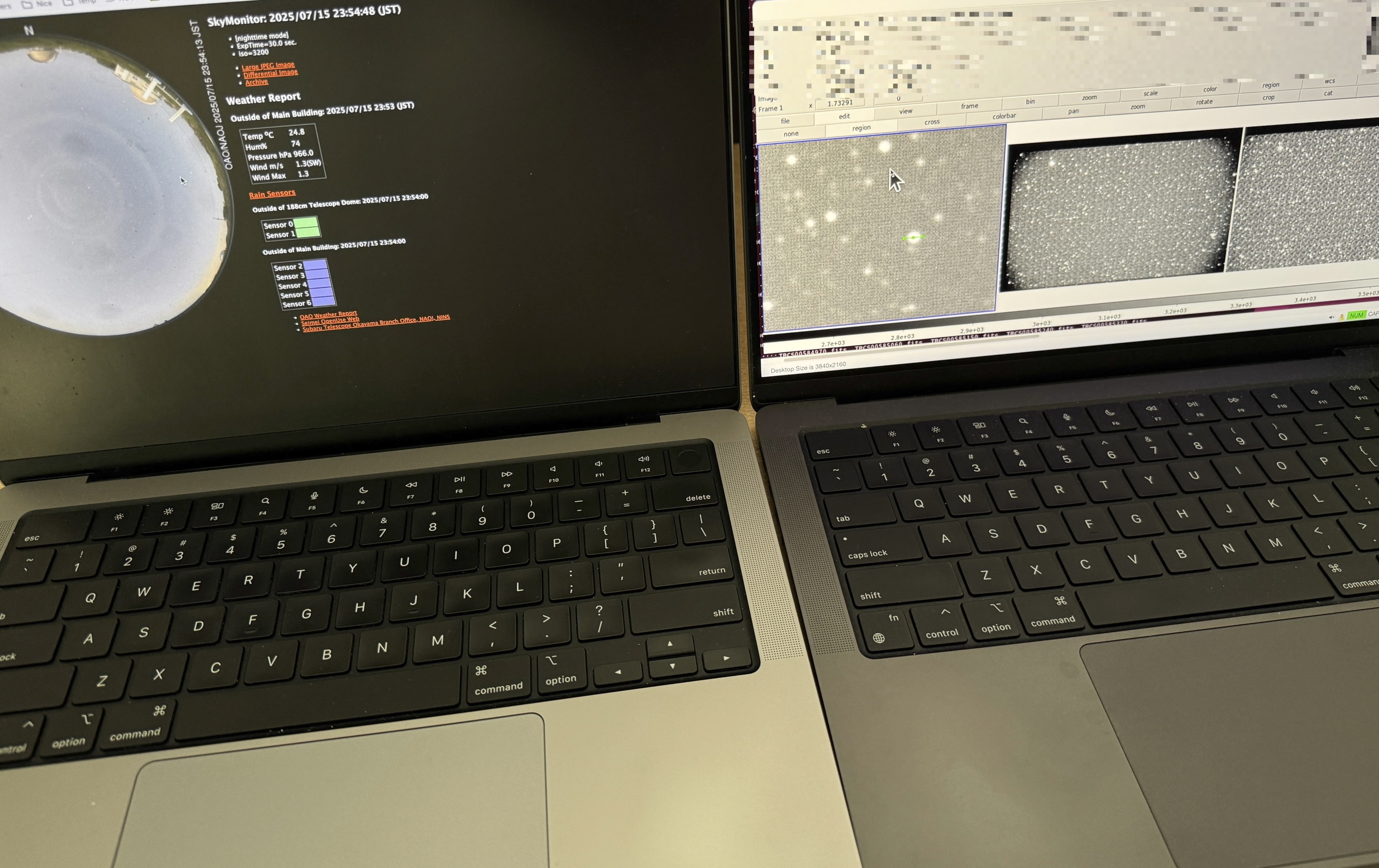

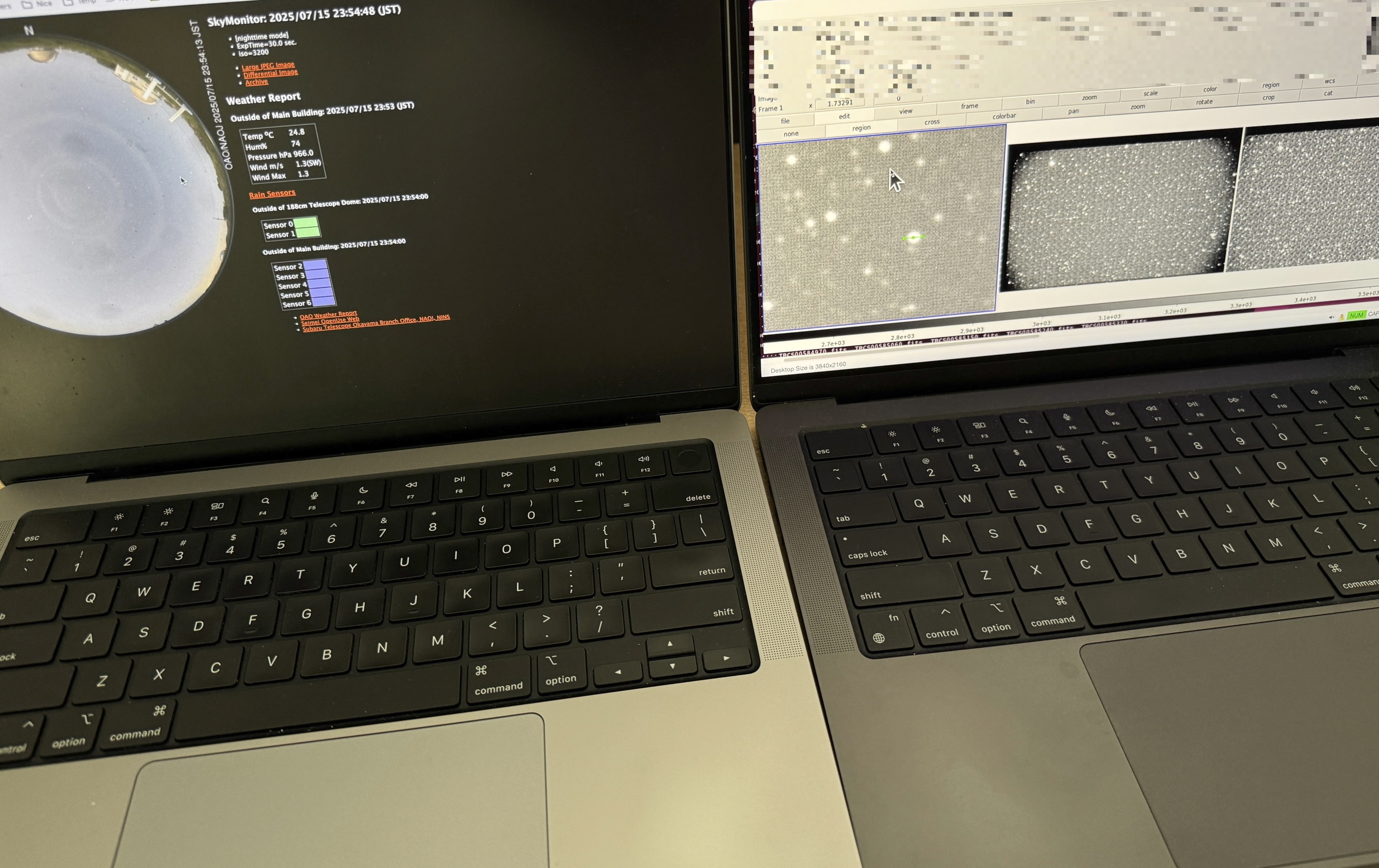

写真1. リモート観測の風景。天文台に足を運ぶ現地観測派ではあるが、今回のような急な観測を可能にしてくれるリモート観測のありがたみを思い知った。サポートしていただいた国立天文台ハワイ観測所岡山分室、京都大学岡山天文台の方々に改めて感謝申し上げる。