2025年9月30日 紅山 仁 (コートダジュール天文台)

2025年8月、正月休みに岡山県にある日本最大の光学望遠鏡を使って観測した小惑星の論文が出版された。対象は2024 PT5、直径およそ10メートルのとても小さな小惑星だ。2024 PT5は界隈ではちょっと知られた存在で、というのも一時的に地球の重力にとらわれて周回していた、いわゆる “ミニムーン” (お月様と比べてはるかに小さい) だったからだ。2024年8月に発見が報告された際のニュースは天文に馴染みのない人にも届いていたのではないかと思う。しかし数ヶ月後の年末に2024 YR4が見つかり、世間の注目はそちらに移ってしまった。けれど私自身はむしろ安堵した部分があった。自分が観測したい天体があまりに人気になるのも少しやっかいだからだ。推しが人気になりすぎると複雑な気持ちになるのは、どうやら天文学でも同じらしい

ミニムーンには、私にとって特別な思い入れがある。大学院で小惑星研究を始めたばかりのころ、初めての研究会発表のテーマがミニムーンだった。木曽観測所のシュミット望遠鏡でサーベイを行ったら、いくつミニムーンを見つけられるか。そのような見積もりを必死に計算した。頼りにしたのは Bolin らによる2014年のIcarus論文。Pan-STARRS やすばる望遠鏡の Hyper Suprime-Cam を使ったミニムーン探査の詳細な見積もりを行った先行研究だ。右も左も分からなかった修士1年の私は、この論文を片手に、木曽の望遠鏡ならどうなるのかを(なんとか)発表した。この発表当時、ミニムーンと広く認められていた小惑星は2006 RH120たった一つのみであった。それが翌年から次々と増え、2020 CD3、2022 NX1が発見され、さらに過去に人工天体の可能性が指摘されていた1991 VGについても、小惑星であることと矛盾しないとする研究が報告された。とはいえ、依然として4例しか知られていない、稀な天体であることに変わりはなかった。

そんな中、2024年8月、5例目となる2024 PT5が現れた。次にミニムーンが発見されたら自分で観測しようと企んでいたところ、ちょうど良い時期に発見された。すぐに観測提案を出し、採択され、そして運よく天候にも恵まれた。日本の望遠鏡のデータだけで論文を書き始めていたが、コートダジュール天文台で解析をしていたとき、偶然出会った研究者との雑談から「同じ天体を観測した」ことが判明した。その相手は、まさにあの Bolin 論文の筆頭著者、ブライスだった。初めての研究会で参考にした論文の著者と、今度は共同研究をすることになるとは。研究が盛んな土地に身を置くことの意味を改めて実感した瞬間だった。彼の後押しもあり、論文を形にすることができた。

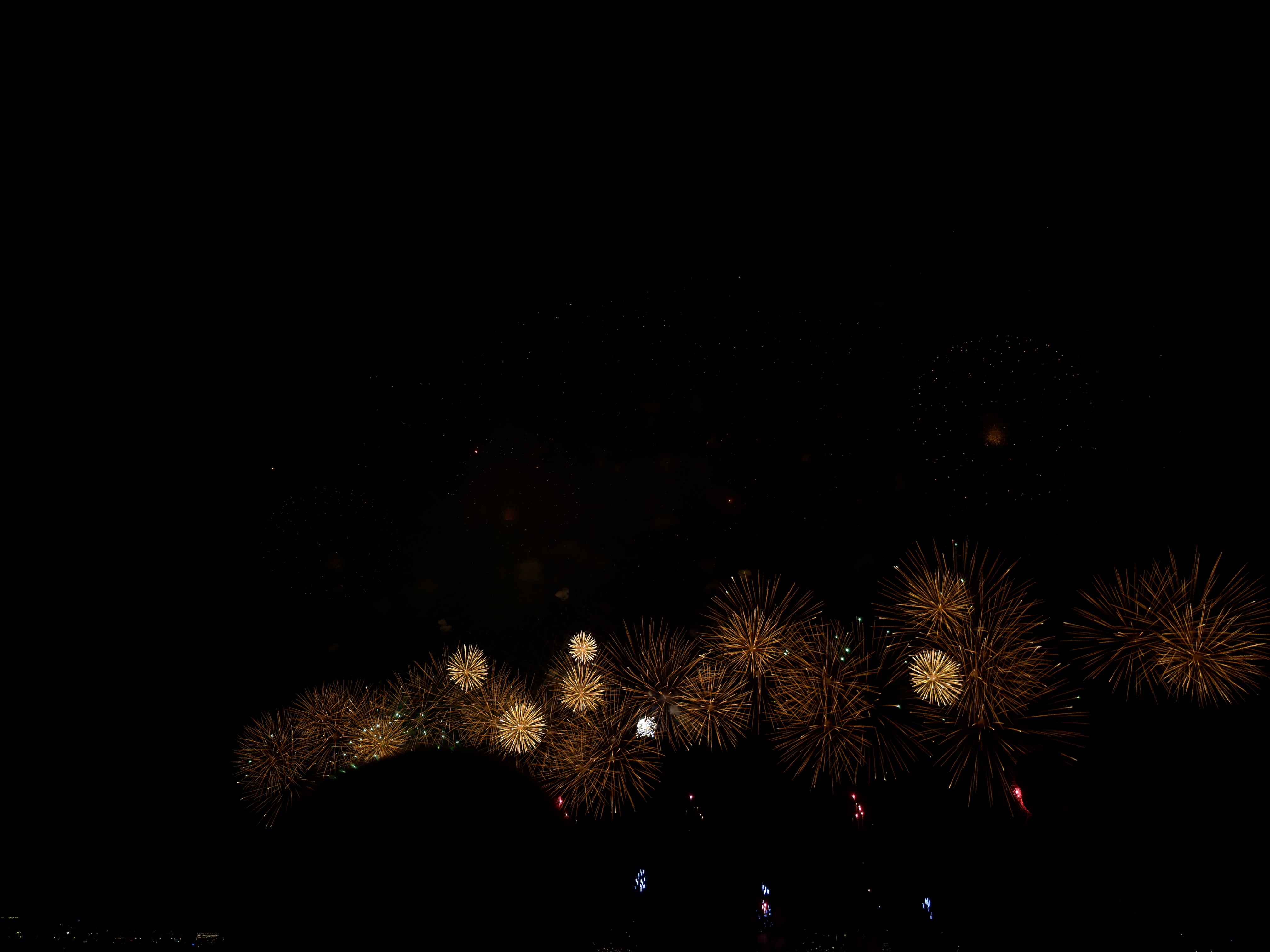

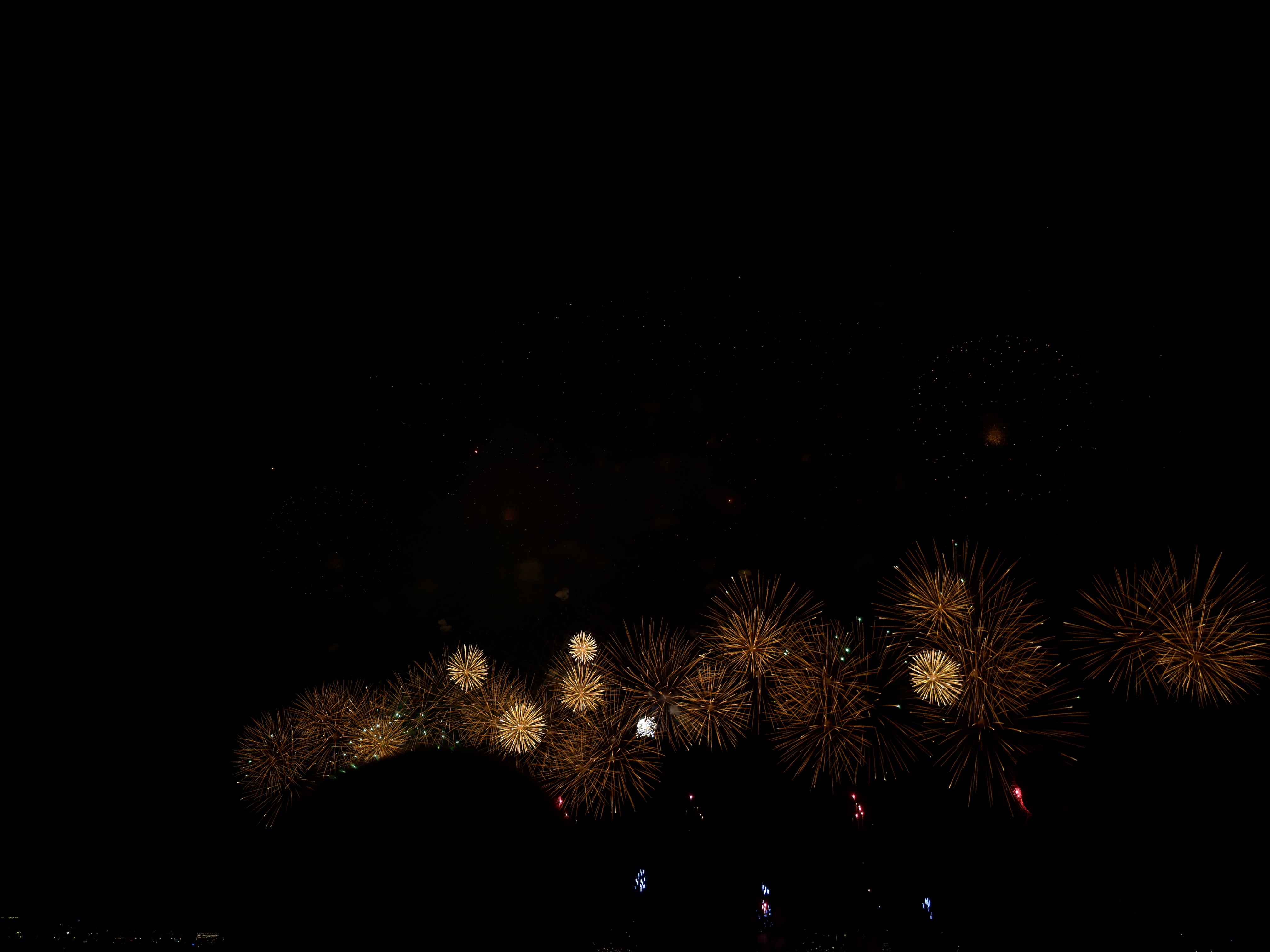

論文が出版されたその日、電車で40分ほど揺られてカンヌへ向かった。目的は映画祭ではなく、カンヌ花火芸術祭 (Festival d'Art Pyrotechnique de Cannes) だ。世界各国の花火師が日替わりで競演し、日本からは静岡県の花火会社イケブンが参加していた。早めに着いて、照りつける暑さを逃れるように海に入り、海辺のバーで夕食とビールを楽しんでから花火を見上げた。1年暮らしても、まだどこか観光客のような気分が抜けず、夏のコートダジュールの空気はただ心地よかった。 近々、旧友が新婚旅行でニースに来るらしい。そういえば、研究を始めたころ「小規模なハネムーンのことを“ミニムーン”と呼ぶ」と聞いたのを思い出す。新婚旅行の目的地として選ばれるニースに住む人たちにとっては、どんな旅もみなミニムーンといえるのかもしれない。

写真1. カンヌ花火芸術祭にて日本の花火。聞き慣れた音楽と共にカンヌのビーチに打ち上がる花火は美しく、改めてコートダジュールの素晴らしさを実感した。鑑賞したイケブンの花火が最高賞を受賞したと聞き、自分のことのように嬉しく思った。